転職活動の結果、複数の会社から内定を得た。

どの会社に転職すべきか?

これについては、過去記事「転職先企業の最高の選び方【ノーベル経済学賞受賞学者カーネマンの方法】 」で、客観的に決めるべき、とガイドを示しています。杓子定規に決めた方がいいという内容です。

しかし、実際はそんなに簡単ではありません。転職先を数値で客観的に評価するのは難しいですし、その評価が本当に自分の考えや思っていることを反映したものになっているとは限らないからです。

この点についてご質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。

最終的に、どういった方法や流れで(複数の内定先の中から)転職先を決めるべきか

いただいたこの質問の中から論点を抽出してシンプルなモデルとすると以下のような問いが立てられると考えました。

以下2社から内定を得た。2社を分析した結果は以下のとおり。どちらの内定を受諾すべきか?

A社:主観的にはこちらに行きたいと考えている。

B社:客観的に評価するとこちらの方がポイントが高い。

A社にすべきだと考えます。

理由は、人の決定において主観に勝るものはないからです。

A社を選んでも、B社を選んでも、その後に「やっぱりあっちの会社にすればよかったかも」と思うことはあるかもしれません。迷ったのなら、そう思うのはやむを得ないはずです。

以下2つのシナリオ、どちらの方が心の引っかかりが大きいでしょうか。

- 主観でA社を選んでその後「やっぱりB社がよかったかな」と思う。

- 客観でB社を選んでその後「やっぱりA社がよかったかな」と思う。

B社を選んで「やっぱりA社がよかったかな」と思う方が、より心残りが大きいと思います。

人の決定は頭の中でなされ、決定とは100%主観であると考えれば、理性的にあれこれ考えても主観的な自分の思いは何よりも強いはずです。

「常に逆から考えよ」「よくない結果を避けよ」というチャーリー・マンガーの教え方からすれば、将来より高い確率で大きな心残りが生じるような客観重視の判断よりは、最後は自分の主観に頼った方がよいと思います。

1 転職先選びで自分の思いを重視して失敗した事例

最初に結論は書いたので、ここで脱線してとある転職者の話をします。

その転職者は仮に「岸田さん」という名前であるとしておきましょう。

(1) 求人に応募して内定をもらった

岸田さんは、現職場にそれほど不満はなかったのですが、「このままいても将来性があまりない」と考え、いくつかの求人に応募していました。

その後超有名な日本企業から内定を得ました。

(2) 現職場と内定先の比較

岸田さんは、現職場に残るか転職するか悩みました。

岸田さんは、知り合いの助言者に意見を求めました。

助言者は、「内定先が良い会社か」だけを考えるのではなく、現職場とプロコンを比較して検討するようアドバイスしました。

当ブログの以下の記事が参考になるアドバイスです。

そして、その比較検討を精緻化するため、岸田さんは、助言者に協力してもらい、「転職先企業の最高の選び方【ノーベル経済学賞受賞学者カーネマンの方法】 」にしたがって6項目の評価項目を作りました。

岸田さんの現職と転職先の比較項目は以下のとおりです。

- やりがい

- ワークライフバランス

- 人間関係

- 待遇

- マネジメントポジション

- 勤務場所

このうち、岸田さんが重視した項目は、「1. やりがい」と「2. ワークライフバランス」でした。

この項目に基づいて現職場と転職先候補を比較しました。

| 項目 | 現職場 | 転職先候補 |

|---|---|---|

| 1 やりがい | 2.75 | 3.25 |

| 2 ワークライフバランス | 3 | 2.5 |

| 3 人間関係 | 3.5 | 3.75 |

| 4 待遇 | 3 | 2.75 |

| 5 マネジメントポジション | 3 | 2.8 |

| 6 勤務場所 | 3 | 3 |

重要度を考慮して、現職場と転職先候補の点数を算出します。

「1. やりがい」と「2. ワークライフバランス」の項目には、2倍の点数を付けます。

| 項目 | 現職場 | 転職先候補 | 係数 | 現職場点数 | 転職先点数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 やりがい | 2.75 | 3.25 | ×2 | 5.5 | 6.5 |

| 2 ワークライフバランス | 3 | 2.5 | ×2 | 6 | 5 |

| 3 人間関係 | 3.5 | 2.75 | ×1 | 3.5 | 2.75 |

| 4 待遇 | 3 | 2.75 | ×1 | 3 | 2.75 |

| 5 マネジメントポジション | 3 | 2.8 | ×1 | 3 | 2.8 |

| 6 勤務場所 | 3 | 3 | ×1 | 3 | 3 |

| 点数 | 24 | 22.8 |

比較採点して結果、現職場が転職先候補を上回りました。

- 現職場:24.0点

- 転職先:22.8点

岸田さんはこの結果に驚きました。

岸田さんは転職先候補が魅力的だと思っていたことから、総合点を出せば転職先候補の方が高い点数になると思っていたのです。

しかし、各項目を独立して考えてみると、実は現職場はそれぞれ捨てがたく良いところがありました。各項目をそれぞれ検討して足し合わせると、転職先候補の魅力によって覆われてしまっていた現職場の優位性が見えてきたのです。

助言者は、岸田さんに、現職場に留まることを勧めました。

岸田さんも「そうしよう。内定は断る」と言いました。

(3) 転職希望者の最終決定

しかし、その後、岸田さんは考えを変えます。

内定を受諾し、転職することを決断しました。

最後は自分の主観に従って決定したのです。

(4) その後

転職から1年後。

岸田さんは転職した会社を辞めました。

なぜ辞めたかといえば、上司との折り合いが悪かったからです。

また、ちょうど前職場の上司から「戻ってこないか」とお呼びがかかっていたこともあり、岸田さんは退職して前の職場に戻ったのです。

(5) 決断について考える

1年で退職した結果から考えると、転職に失敗したと言えるかもしれません。

やはり機械的に点数を付けた評価結果に従ったほうがよかった。

- 現職場:24.0点

- 転職先:22.8点

機械的に採点して杓子定規に決めよというダニエル・カーネマンはさすが心理学者でノーベル経済学賞を受賞したスーパー行動経済学者でした。カーネマンの言いつけをカスタマイズして作った当ブログの転職先選びの方法に従っていれば1年で辞めるような転職はしなかったはずです。

しかし、岸田さんの転職を選んだという決断は間違いだったとは考えていません。

各項目を吟味して、総合点を出したうえで最後は主観に従って決定したという判断は適切でした。

岸田さんは、転職せずに現職場に残るという決断をしていたら、現職場で「転職しておけばよかったかなあ」と思いながら日々を過ごしていたはずです。

良くなかったのは、岸田さんの判断ではありません。転職先の人間関係が良くなかったのです。

2 どうやって転職先を決めるのか【手順】

いただいた質問は「どういった方法や流れで(複数の内定先の中から)転職先を決めるべきか」というものでしたので、それをここで整理します。

(1) 機械的に点数を付ける

複数の転職先候補がある場合、まずは以下記事を参考にして評価項目を作りましょう。

評価項目を作ったら、それぞれの評価項目ごとに転職先候補と現職場を採点します。

基本的には、採点して一番点数が高い候補を選びます。杓子定規に選ぶ。

「よし、これでいい」と思える進路なら問題はなく、ここで決断終了です。

問題は、ここで「1番点数が良いのはB社だが、B社でよいのか??A社の方がよいような気がする」と、評価結果と自分の主観が食い違う場合です。

本記事は、このようなケースを念頭に置いています。

(2) 点数の結果に本能的に従えないとき【最後は主観で決める】

機械的に各項目に点数をつけ、総合点数を出した。その結果以下の相違が生じたらどうするか。

主観(直感に従う) vs 客観(評価結果に従う)

この場合、冒頭で述べたとおり、主観で決定すべきです。

評価結果を自分の目で見たにもかかわらず、自分の頭の中では主観に従いたいと思うなら、もうその主観を抑える必要はありません。

このことは、ダニエル・カーネマンらの最新の書籍である『NOISE〔下〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)にも書かれています。

「転職先企業の最高の選び方【ノーベル経済学賞受賞学者カーネマンの方法】 」を書いた後の2021年12月にこの本が発売されています。本記事の質問を検討するのにちょうどよい内容が含まれています。

カーネマンらは、人材採用(カーネマンらは採用面接を題材にしています)に関して、各独立評価項目を機械的に算出するが、最後は直感的に総合評価を実施するグーグルを例に挙げています。

グーグルは、カーネマンが勧めるような機械的な評価をするけれども、最終決定は機械的に決定するわけではないとされています。最後には直感的な判断の余地が残されているのです。

グーグルはデータ志向の強い企業として名高いにもかかわらず、そして評価の統合は機械的に行うほうが臨床的に行うよりすぐれているという数々の証拠があるにもかかわらず、最終決定は機械的には行わない。グーグルといえども、そこは人間の判断に委ねられている。

ダニエル・カーネマン=オリヴィエ・シボニー=キャス・R・サンスティーン『NOISE〔下〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)161-162ページ

カーネマンは、自著の『ファスト&スロー』で機械的に選んで自分の感情を使うべきでないと言っていました。

グーグルのように最終的に直感で決めるのでも良い判断ができるのでしょうか。

カーネマンはグーグルのように最後は主観で決めることを「賢明」と言います。

私たちはこのやり方(注 グーグルでは最終的には機械的にではなく直感的に決定を下すこと)を賢明だと考えている

同上・162ページ

直感的判断は誤りの宝庫だといわんばかりに批判しているカーネマンは、なぜ最後に直感に従うのが賢明だというのでしょうか。

人の主観の強さが客観な判断を捻じ曲げてしまう危険性があげられています。

とりわけ重要な判断の場合には、大方の人が何らかのスキームや計算式に縛られることを嫌がるし、それを使って判断することに頑強に抵抗する。計算式を使わなければならないと決まると、システム自体を都合よくねじまげ、望みの結論に達するよう採点を変えてしまったりする。

ダニエル・カーネマン=オリヴィエ・シボニー=キャス・R・サンスティーン『NOISE〔下〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)177ページ

主観は抑えきれないのです。

(3) 客観→主観の順序を経る理由【なぜ主観だけで決めないのか】

主観で決めてよいとなるとこんな疑問がわきます。

「どうせ最後は主観で決めるなら、その前に客観的に評価するプロセスはいらないのではないか?」

しかし、カーネマンらは、以下2つは判断の仕方として全く別物だと強調します。

- 最初に直感で決める。

- 最初は客観的に評価し、最後の最後で直感で決める

直感だけはダメであり、また、直感を働かせるのはプロセスの最後というのがポイントです。

直感を冒頭にもってきてしまうと自分の思い込みが頭の中を支配してしまいます。

「この会社いいじゃん!」と最初に主観で判断してしまったら。

その後に客観的に評価してもそれは客観性の劣る評価になってしまいます。

ハロー効果が発動し、その会社は何もかもが良く見えてしまいます。

確証バイアスにより、自分の直感を裏づける証拠を探すように客観的評価をしてしまいます。

主観は、客観の後、というのが判断手順の鉄則です。

主観の入り込まない客観的な評価を最初にすれば、その客観的評価がアンカーになるとカーネマンらはいいます。

・総合判断は最後に行う

・直感を禁止するわけではないが、最後の最後まで遅らせる

・強調しておきたいのは、グーグルの採用決定が機械的ではなくとも、四回の面接でつけられた採点の平均点がアンカーになっていることだ。さらに、実務試験の結果など基本的なエビデンスにも裏付けられている。このように、グーグルでは判断と直感の余地を残してはいるものの、それはすべてのエビデンスが集約され分析された後のことである。したがって、面接官(および採用委員)それぞれの傾向によって早い段階で直感的印象が形成され、それに基づく判断に突き進む危険性は抑えられている。

ダニエル・カーネマン=オリヴィエ・シボニー=キャス・R・サンスティーン『NOISE〔下〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)162ページ

最後に主観的判断をする際に序盤にした客観的評価がベースになるのです。

もしあなたが日本の首相だとして、「新型コロナ感染症の新たな波が来たから緊急事態宣言等の特別な措置を講ずべきか?」を判断する際に、特に何も資料を見ることもなく対策を決定するのと、先に様々な客観的データを見て複数の考慮すべき要素を検討してから判断するのでは判断の質は大きく違うはずです。

(判断の最終)段階になってから直感の声を聞くのは、プロセスの早い段階で直感に依存するのとはまったくちがう

ダニエル・カーネマン=オリヴィエ・シボニー=キャス・R・サンスティーン『NOISE〔下〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)177ページ

最終的な決定は、必ず主観です。自分の頭が決めるからです。

でも、それをする前には客観的な吟味をした方がいい。

このことについては、とあるコンサルタントの書籍でも書かれています。

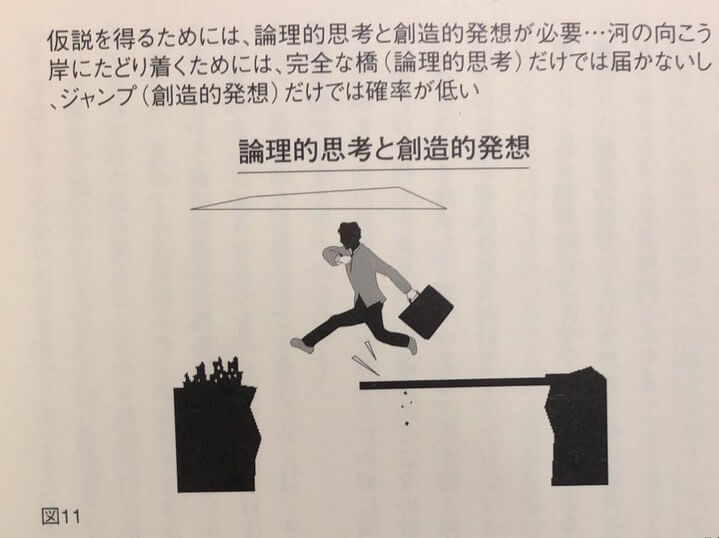

最後は主観で「うおりゃ!」と飛ぶ。これは必ずしなければなりません。論理的に分析したら自然と答えが出るなんていうことはなく、失敗の確率がある河越えのジャンプをすることになるのです。

転職の決断もまさにこれです。成功率100%の完璧な決定はありえません。不確実の崖を跳躍しなければならないのです。

転職の決断は不安です。私は不安ゼロの転職は1度もありません。

でも、いきなり飛んではいけない。まずは論理的思考で途中まで橋を架けてから跳べ、というのが津田さんのアドバイスです。

図11を見てください。 今、自分がある川岸にいるとした場合、なるべく確実に向こう岸にたどり着くにはどうしたらいいでしょうか?

一つのやり方は、いきなりジャンプする方法です。もちろんそれで向こう岸に着いてしまう場合もあるでしょう。しかし、それでは成功確率が低すぎます。

もう一つのやり方は、途中まで橋を掛けてそこからジャンプする方法です。確かにこのやり方でも、跳び損ねる場合もあるでしょう。しかし、成功確率を考えるといきなりのジャンプよりは良い方法であることは間違いないでしょう。

津田久資『「超」MBA式 ロジカル問題解決』(PHP研究所、2003年11月)118ページ

「どうせなら最後まで橋をかければいいではないか」という鋭い突っ込みがありそうですが、現実世界で自分の意思決定が絶対正解とは判断時にはわかることはないと考えれば、橋は向こう岸まで完全には架けられないと考えるべきなのだと思います。

最後は主観でジャンプです。事前に分析していたらもう跳ぶしかない。

いきなり飛ぶのでなければ大丈夫。

軽率な直感に注意すべきということは過去記事でも述べています。

3 賢明な転職先の決定に「失敗」はない

「よくわからないけど、まあここでいいや」という悪い直感で選ぶのと違い、適切なプロセスを経てよく考えた末に転職先を選んだのであれば、その決定に失敗はないと考えています。

(1) 今現時点の転職先選択そのものに失敗はなく、問題が生じるのは将来の就業後

失敗するのは「今の自分」ではなく、「将来の自分」です。

転職した先の職場で起きることであって、それは現時点では予想できません。

今の自分がすべきことは、今の自分が置かれた状況での最善の判断です。

客観的にギリギリ分析して、分析結果と主観を戦わせて、最後に主観が勝つなら、それはもう最善の判断と言ってよいはずです。

今の自分は最善のことをした。後は将来の自分にがんばってもらいましょう。

昔司法試験の受験勉強をしていたときに、「本番の試験で手も足も出ない問題が出たらどうしよう」とたまに考えていました。

考えると恐ろしいわけです。そんなわけで多くの受験生は出題可能性の低い重箱の隅をつつくような分野の勉強をしたりします。

しかし、本番の試験で「え?何この問題?」となるような問題は、ほとんどの受験生も同じように思うはずであり、事前準備不可能です。

そうした問題は本番になってから考えればよく、受験勉強で完全に準備しようとすべきものではありません。

私はそう割り切って、「今は今の自分にできる準備としての勉強をしておいて、緊張する試験本番のパフォーマンスは、”将来の試験本番当日の自分”にがんばってもらおう。」と思っていました。

(2) 失敗や2番目の選択肢を選ぶ人はこの世に1人もいない

自分から望んで失敗するの人はいないのと同様に、以下のように思う人もいません。

選択肢AとB、1番いいのはAだ。でも、2番目にいいBにしよう。

上記のように考えているとすれば、この人はBが1番いいと考えているからです。本人は「Bが2番目だ」と考えているのかもしれませんが、それは自分の考えが整理できていません。この人にとってベストはBなのです。だからBを選んだ。

人は、ある時点で何かを決断する場合、その時点で考えられる選択肢のうち、必ずベストのものを選ぶはずです。

そう考えるならば、ある決断をするにあたって適切な判断過程を経て1番よいと思える決断をしたなら、それが1番よい決断です。

その決断について後になってから後悔するかもしれません。しかし、それは決断後の事情が発生した後のことであり、決断時には知り得ないのでどうしようもありません。

最適のものを選んだ判断を後から後悔する必要はありません。

(3) 判断過程を大切に

裁判では、ある組織や人が適切な意思決定をしたかどうかが争われる場合、その意思決定そのものが良いか悪いかではなく、その意思決定に至る判断の過程は適切であったかどうかを見るという判断の仕方があります。

不動産会社の社長が会社の金のほとんどを田舎のリゾート開発に費やすという決断をした。そのプロジェクトが失敗して会社が破綻した場合、その意思決定が良かったか悪かったかを後になってから考えるのではなく、その社長が意思決定をした当時の状況において、社長が見るべきものを見て、聞くべき話を聞き、意思決定に至るまでにどのようなプロセスを経ていたのかを重視するということです。

そのプロジェクトが大失敗に終わったとしても、当時の状況では成功する確率が高いという裏付けが多くあり、社内外の会議や外部の第三者からも合理的な判断であるとの賛同を得ていたとしたら、この社長の判断を責めることはできないという考えです。

前記(1)で述べたとおり、今現時点の決断の結果は将来にならないとわかりません。

将来の自分に最高の贈り物をするためには、今現時点で適切な判断プロセスを経る努力をするのがよいと思います。

4 質問への回答

最後に、いただいたご質問について回答したいと思います。

カーネマンの採用法を実施したところ、③→①→②の順で順位がついておりますが、腹落ちできるまで納得できておらず、悩んでおります。頭の中では、①→②→③の順で志望度が高い状態です

カーネマンメソッドに基づいた順位③→①→②の点差がそれほど大きくなく、その結果を踏まえた上での頭の中の志望度が①→②→③であるならば、私は①を選ぶのがよいと思います。

3社ともキャリアアップはできそうと考えているのですが、キャリアの方向性が変わってくるため、どの方向性で選ぶべきかで悩んでおります。個人的には、①と<②&③>で大きくキャリアの方向性が変わると考えています。

質問者の方は、キャリアの方向性を重視されているということです。自分の希望度の高い方向が①なのであれば、上記の結論とあわせて考えると①が良いように思います。

私のこの回答は第三者によるブログ上での一つの意見ですので、質問者ぐりぐらさんが良いと思える決定をされるといいなと思っています。

コメント

コメント一覧 (2件)

記事にまでして下さり、誠にありがとうございます!

最後は主観で決めて良いという内容を見て、以前より安心して入社先を決められそうです。

回答までに1週間少し時間がありますので、期限ギリギリまで情報を集めて、後悔のない決定ができるよう努力したいと思います。

引き続きブログ更新を大変楽しみにしております。

コメントありがとうございます!きっとよい決定をされると思います。